Pieds nus, courir dans l'herbe

une micro édition Tête de litote de septembre 2019

Texte impulsif, Pieds nus, courir dans l’herbe porte une voix qui s’élève, s’interroge, s’indigne. De questions en réponses lapidaires, elle gratte le vernis posé sur nos résignations.

Le battement d'ailes du héron, illustré par Fanny Biron

une édition Tête de litote d'avril 2012

en collaboration avec l'association Paq' la lune

Un curieux héron se pose sur la rive, au coeur de la roselière. Mati et Tami ne se doutent pas de ce qui les attend quand ils décident de traverser le fleuve à la nage pour le voir de plus près. Rien ne laisse prévoir l’enchainement d’événements qui va entrainer les jumeaux dans une folle aventure.

Un et un trois, série illustrée par Fanny Biron

une trilogie Tête de litote d'avril 2012

Une série de trois livres indépendants qui se font écho, se répondent pour former d’autres histoires quel que soit l’ordre dans lequel il sont lus.

L'envol, illustré par Fanny Biron

une édition Tête de litote de décembre 2006

L’envol est un scénario de livre pour petits et grands écrit pour Fanny Biron, qui le raconte en images, sans le support du texte. Le lecteur peut ainsi s'en emparer en y posant ses propres mots.

C'est grand la mer, illustré par Fanny Biron

une édition Tête de litote de décembre 2005

Arthur est un tout petit garçon, qui aime ce qui est grand, très grand. La mer, par exemple. Mais quelquefois, le vent y souffle fort, si fort que…

Depuis fin mars 2020, je publie régulièrement sur internet de courts textes qui sont en relation avec l'actualité, prennent la couleur de mon humeur ou bien naissent de contraintes que les lecteurs me font parvenir. En voici quelques exemples. Pour en lire davantage, il suffit de suivre le lien chroniques.traitpourtrait.org

L’ascenseur

série Journal de quarantaine

texte publié le 31 mars 2020, deux semaines après le début du confinement

Une pluie de postillons s’abat sur elle. En temps normal, le dégoût se serait suffit à lui-même, mais s’y ajoute aujourd’hui une pointe de terreur qui vient se ficher droit dans sa poitrine. L’homme éructe sans discontinuer alors qu’elle essaie tant bien que mal de se protéger le visage. Plus que deux étages. Elle n’aurait jamais pensé que quelqu’un ait l’idée de monter dans ce fichu ascenseur en même temps qu’elle. Quand il s’était arrêté au 9ème étage, que la porte s’était ouverte sur ce grand type au regard vague, elle s’était attendue à ce qu’il le laisse repartir pour attendre le passage suivant. Mais il s’était avancé sans lui prêter la moindre attention. Elle s’était recroquevillée dans le fond de la cabine, en retenant son souffle. Au bout de quelques instants, elle avait dû laisser l’air s’échapper. Le va-et-vient avait repris dans ses narines, mais elle avait fait bien attention de garder les lèvres serrées. C’est alors que le fond de sa gorge s’était mis à la démanger. Sa salive râpait contre la paroi de son pharynx. Elle n’avait pu retenir une toux qui lui était remontée par le nez. Elle ne s’y était pas préparée. Elle n’avait… L’homme s’était tourné vers elle, les yeux furibonds. « Votre coude… Vous n’écoutez pas la radio ? Ou cette satanée télé ? Tout le monde est devant sa télé sauf vous ? Votre coude ! C’est un minimum… ». Les mots se déversent de sa bouche. Rez-de-chaussée. L’homme quitte l’ascenseur en haussant les épaules de dépit, « Les gens, vraiment !». Elle attrape son écharpe, s’essuie le visage, le cou, les mains. Elle appuie sur le bouton qui la fera remonter chez elle. A cet instant précis, elle ne pense qu’à se précipiter sous la douche. Elle ne sortira pas aujourd’hui.

L'annonce

série Sorties de cadres

texte publié le 25 mai 2020

Sur les phrases de début et de fin, Pour une fois que j’étais prêt ! et Mais alors, qu’est-ce qu’on attend ?, de Fanny Biron

Pour une fois que j’étais prêt ! C’est tout de même extraordinaire, il n’y a qu’à moi que ça pouvait arriver. Des mois que je m’entraîne, sans même m’accorder un jour de répit et voilà que tout part de travers. Je n’en reviens pas ! Surtout qu’il a fallu que je me fasse violence pour tenir une telle discipline, car ce n’est pas dans mon tempérament. D’ailleurs, rien de tout ça n’est dans mon tempérament. La danse, le collectif, le devant de la scène. Je ne sais vraiment pas ce qui m’a pris. Quand j’ai lu l’annonce, je me suis dit, encore un blabla participatif comme il en fleurit un peu partout. Le nom du chorégraphe ne me disait rien, ce qui n’est pas une grande surprise, car ma culture dans le domaine est très limitée. Pourtant, le numéro de téléphone de la compagnie s’est immédiatement imprimé dans ma mémoire. Les chiffres, c’est mon truc, c’est indéniable. J’ai la mémoire des chiffres. Mais là, après une seule lecture, ça m’a interpellé. Surtout que les jours qui ont suivi, ils me sont revenus à l’esprit, à des moments très improbables : devant l’étale du maraîcher alors que je choisissais un chou-fleur, en traversant le pont qui enjambe le fleuve au pied de mon immeuble, alors que je composais le numéro pour appeler ma fille. Quand je lui ai raconté, elle m’a conseillé de contacter la compagnie. Puisque le numéro me trottait dans la tête, c’est que j’avais, inconsciemment, été attiré par le projet. J’ai d’abord pensé qu’elle se moquait de moi, mais étrangement, ce qu’elle me disait faisait écho à des pensées qui m’avaient traversé, mais que j’avais fait taire tant bien que mal. J’ai tergiversé encore quelques jours, puis j’ai fini par appeler. Et en moins de dix minutes, je me suis retrouvé inscrit à participer à un spectacle de danse. En raccrochant, je me suis croisé dans le miroir du vestibule. J’ai ricané bêtement. J’ai tout sauf l’allure d’un danseur. Je me suis dit que j’irai à la première répétition, comme je venais de m’y engager, mais j’avais la certitude que le chorégraphe ne mettrait pas 5 min à se rendre compte qu’il ne tirerait jamais rien de moi. Je l’entendais déjà, gêné, chercher les mots pour me faire comprendre que si je ne revenais pas, ça rendrait service à tout le monde. Seulement, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Malgré mes raideurs, mes maladresses, mes faux départs à répétition, mes mouvements d’humeur permanents, il a été d’une patiente inimaginable. Pire encore, il a estimé que ma carrure imposante devait me placer au centre de sa chorégraphie. Je reste persuadé que ça n’a fait que compliquer la tâche de chacun des participants, mais ça m’a définitivement impliqué dans le projet. Il n’était plus question que je me défile. Alors, je me suis piqué au jeu. A tel point que je me suis inscrit à des cours, en parallèle des répétitions, car il était hors de question que je fasse les choses à moitié. Tant qu’à être au centre, autant ne pas se rendre ridicule. J’ai beaucoup douté, mais à force de travail, je crois que j’ai fini par me sentir à ma place. Seulement, si on ne commence pas tout de suite, je ne réponds de rien. Forcément, on a dû attendre que la pluie s’arrête, mais ça fait bien un quart d’heure que le soleil perce à nouveau à travers les nuages. Le public est revenu. On est tous en place. Mais alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Un autre temps

série Au fil du temps

texte publié le 2 septembre 2020

Presque 7h. Avec ce temps, elle aurait dû partir une dizaine de minutes plus tôt. Elle réenclenche l’assistance électrique dans la dernière montée. Des bourrasques de pluie lui balaient le visage. Elle sent les gouttes s’infiltrer sous sa capuche et glisser le long de son cou. Après 15 kilomètres, elle est étonnée de ne pas être trempée jusqu’aux os. Elle fait un écart pour doubler deux trottinettes. Probablement Henri et Zitka, méconnaissables sous leurs casques à visières. Elle s’en veut de penser qu’elle ne sera pas la dernière arrivée. Elle tourne à droite et descend de son vélo, une fois atteint le bout de l’impasse. Elle pose la main sur le capteur pour déclencher l’ouverture de la grille. Elle poursuit à pied jusqu’à l’emplacement qui lui est réservé. Le box se referme automatiquement derrière elle. La pluie redouble, mais elle ne s’en soucie plus. Elle réalise que dans quelques semaines, elle devra parcourir deux fois plus de distance chaque jour. Elle n’a pas vraiment eu le choix. L’augmentation des loyers autour de la métropole l’a repoussée vers des faubourgs impersonnels. Avec le début de cette nouvelle saison qui ressemble à une mousson, elle entrevoit les mois difficiles qui s’annoncent. Elle effleure un nouveau capteur du bout des doigts, qui lui donne accès au sas d’entrée. Elle doit ensuite décliner son identité dans un micro tout juste visible, enchâssé dans le mur du fond. Une nouvelle série de portes l’entraîne jusqu’à son vestiaire. Elle retire sa cape qui ruisselle encore d’une eau qu’elle peine à décrire. Les dernières analyses publiées par la ville ne sont pas bonnes. Elle se change rapidement, les autres doivent l’attendre sur le quai. Une fois enfilée sa combinaison, elle emprunte un nouveau dédale de couloirs, descend des escaliers pour rejoindre un groupe de scaphandriers sur la plate-forme. Elle salue chacun d’un geste de la main. Ils se ressemblent tous dans ces uniformes inconfortables. Ils s’avancent les uns à la suite des autres sur le monte-charge qui va les entraîner jusqu’au lit de la Loire. Il vont ensuite le parcourir sur des kilomètres, entassés dans des wagons qui les mèneront sur leurs lieux d’intervention. Chacun sillonnera l’espace qui lui aura été attribué afin d’en retirer chaque détritus, le plus infime soit-il. Au moment où l’eau atteint son casque, elle regrette presque ce long trajet sous la pluie. Quels temps !

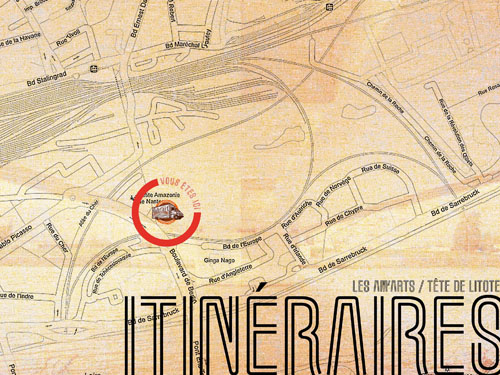

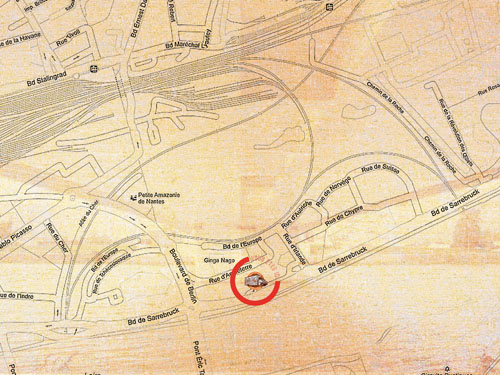

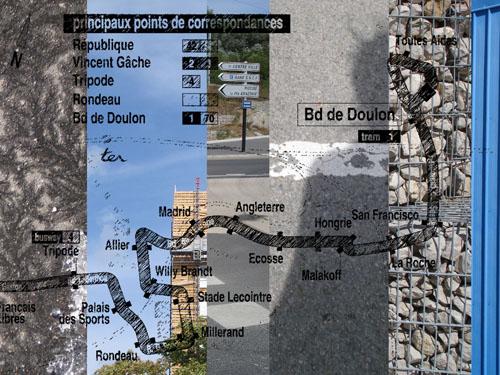

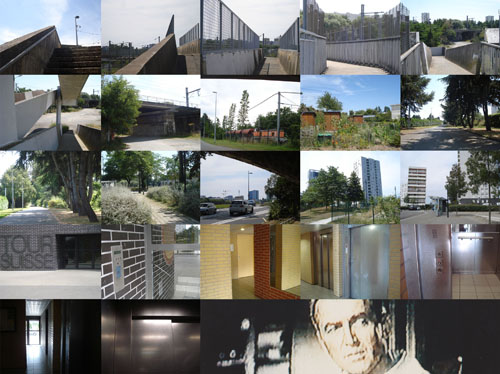

Itinéraires

lecture imagée

conception en collaboration avec Delphyne Sterne

Coproduction Les Am’arts etc. et Tête de litote - 2012

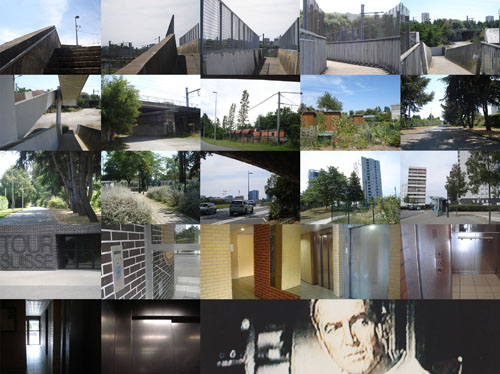

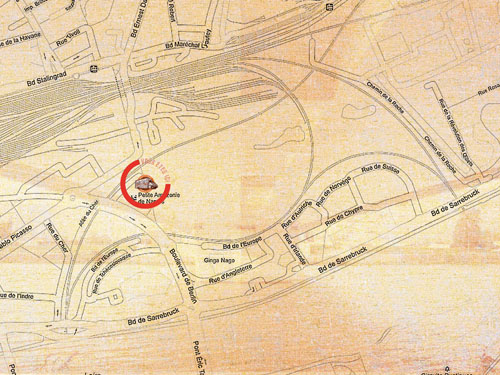

Itinéraires est une création de l’association Tête de litote sur une proposition des Am’arts etc… Pour ce projet, Delphyne Sterne et moi avons interrogé des habitants de Malakoff (Nantes) sur leurs trajets quotidiens. De ces échanges sont nés dix textes courts accompagnés de photomontages de prises de vue du quartier. S’appuyant sur la réalité des témoignages, les dix récits glissent subrepticement vers l’imaginaire pour mieux rendre compte des bouleversements quotidiens d’un quartier en réhabilitation. Itinéraires est un voyage à voir et à entendre, la lecture imag(in)ée d’un territoire urbain.

La petite amazonie

Je m’en souviens. Je m’en souviens très bien, même. Personne n’y allait jamais. Je ne dirais pas qu’on était les seuls, mais pas loin. Ça, tu ne le mettras pas dans ton exposé mais, c’est là qu’on se retrouvait avec les copains. On était une bande, c’est comme ça qu’on disait. Une bande de copains. Qu’est-ce qu’on a pu y traîner. Ça, on y était peinard. On s’en est payé, je peux te le dire.

C’était bien avant la réhabilitation. A l’époque, elle était coincée entre les voies de chemin de fer, La petite Amazonie. Et puis, ils l’ont fermée, à cause des trous d’obus qu’étaient devenus des genres de marais où poussaient des espèces rares, paraît-il. C’est de là qu’est venue la grande forêt. La nouvelle Amazonie. Je dis pas, à l’époque, c’était une bonne idée de la protéger, mais quand même, dans l’histoire, on est un peu marron.

C’est vrai, nous, en haut, dans les étages, on est bien lotis. On a encore la lumière du jour. Mais t’imagines ça, avant, nous, on entrait par la rue, en bas. On avait pas à faire les mariolles sur des filins pour rentrer chez nous. On rentrait par la grande porte. On montait pour aller à son étage, on descendait pas.

Avant, mais tu sais ça, je te l’ai déjà raconté cent fois. Avant, pour aller au centre commercial, ici, de Norvège, on allait à gauche en sortant. Oui, par la rue. Il y avait des trottoirs pour les piétons, comme en centre ville. On continuait tout le long, on traversait la rue. Puis il y avait le parking. Ici, ça ne sert plus à rien les parkings, on n’en a plus. Mais avant, il fallait en traverser un et puis retraverser une route et on y arrivait, par en bas, au centre commercial. Maintenant, c’est plus pareil. C’est sacrément compliqué. Du bout de la banane, tu passes à la Tour blanche puis à la bleue par les passerelles. L’année dernière, on pouvait encore passer par les résidences. Ça changeait un peu, mais elles sont recouvertes, plus moyen.

Je dis pas, c’est super, la verdure, les oiseaux, mais jusqu’où on laisse faire. Ça, nous, dans nos tours, on peut bien se noyer dans la végétation, mais je te signale que depuis que ça a commencé à atteindre Marcel Saupin, les huiles, ils rigolent moins. Tout à coup, la nature aurait moins le droit de reprendre ses droits. Tiens donc !

Non, tu as raison, être le deuxième poumon de la planète alors que le premier est en train de flancher, c’est super. Mais quand même, à mon âge, jouer les funambules pour aller chercher le journal. Non, vraiment, j’aurai tout vu.

Le pont blanc

C’est pas vrai, c’est pas vrai ! Chaque fois c’est pareil. Ces mômes qui font les malins avec leurs mobylettes, ce que ça peut être désagréable. C’est un pont réservé aux piétons, à la fin. A vélo, encore, ça irait. On pourrait comprendre, mais là, non, vraiment. Il n’y a pas la place.

Et leurs pots d’échappement qui empestent. Et ce bruit de pétrolette qui vrille les oreilles. D’ailleurs, elle ne sait pas ce qu’elle déteste le plus : les entendre arriver en pétaradant ou manquer s’asphyxier après leur passage. Non, vraiment. Ce n’est pas possible.

D’où sort-il celui-là ? Qu’est-ce que ? Il est venu de nulle part, sans qu’elle l’entende arriver et ça... C’est quand même trop fort. Elle continue d’avancer sur le pont, préoccupée. Ses pas résonnent sur le béton, comme toujours à cet endroit. Auraient-ils trouvé le moyen de construire des mobylettes silencieuses. Elle n’en a jamais entendu parler, même pas aux infos. Mais avec toutes leurs nouvelles technologies, ce serait possible.

Ce serait une bonne nouvelle en quelque sorte, mais pour finir, on ne les entend plus arriver. Il s’en était fallu de peu qu’elle fasse un pas de côté et elle n’ose pas imaginer ce qui serait arrivé. Quand même, c’est dangereux.

Elle quitte le pont blanc. Elle s’avance sur la petite route goudronnée, passe sous cet autre pont dont elle ne sait pas le nom. Elle regarde la voie de chemin de fer qui longe la route. Elle s’arrête net. Ça ? Qu’ils aient trouvé le moyen de fabriquer des mobylettes silencieuses, elle veut bien le croire, mais cette vieille guimbarde qui

s’étire lentement sur la voie, transportant son lot de marchandises sans le moindre bruit, pas un grincement, pas le plus petit gémissement, c’est impensable. Elle

secoue la tête. Je suis devenue sourde. D’un coup !

Non. Elle ne peut pas y croire. Elle regarde ses mains tremblantes. Une idée. Elle fait claquer ses doigts près de son oreille. Le son la fait sursauter. Mais qu’est-ce

que c’est que cette histoire ? Elle n’y comprend rien.

Elle se remet à marcher. Rassurée d’entendre encore, inquiète de ne pas comprendre ce qui arrive. Elle passe devant les jardins familiaux déserts, l’usine des eaux, continue le long de l’allée de cèdres. Quand même, quelle histoire.

Elle débouche sur le boulevard. Pas un chat. Elle retient son souffle en passant sous le pont des stalactites. Deux voitures se croisent à sa hauteur. Pas un bruit. Ça ! Elle claque des doigts près de son oreille, dit trois mots. « Tout est normal ». C’est ce qu’elle dit. C’est ce qu’elle s’entend dire.

Elle remonte le long du trottoir. Elle entend très bien ces deux jeunes filles ricaner en attendant le bus. Elle entend très bien ce jeune couple se souhaiter une bonne journée au pied de la tour. Elle y entre. Elle appelle l’ascenseur. Les portes s’ouvrent dans un complet silence. C’est extraordinaire. La voix de femme qui annonce les étages lui manque un peu, mais c’est extraordinaire. On n’entend plus les mobylettes, les trains, les voitures, les ascenseurs. Ça doit marcher pour les avions aussi. Il faudra vérifier. Et les radios, peut-être ? Toutes ces chaînes qui braillent à longueur de journée. Ça doit être pareil. Elle commence à entrevoir le bonheur que ça pourrait être en ouvrant la porte de son appartement. Plus de parasites.

En entrant dans le salon, elle a pourtant le coeur qui se serre quand elle aperçoit le poste de télévision. Elle se précipite sur la télécommande et presse le bouton

« marche ».

Le centre commercial

Il est rare qu’il rentre suffisamment tôt pour voir les commerces ouverts. Ses horaires font que quand il traverse le parking du centre commercial, les rideaux

sont déjà tirés sur les vitrines. Il slalome entre les quelques véhicules garés là et se dirige vers la tour marron.

C’est une drôle de chose de ne jamais les voir animées, ces boutiques. Inlassablement, son regard se cogne à la grisaille des rideaux de fer.

Alors, ce soir là, il n’en revient pas de voir celui du tabac-presse resté entrouvert. Le rideau n’est tiré que jusqu’au trois quart. Il s’approche, sans y réfléchir. Il écoute, pas un bruit. Il se penche alors. On n’y voit rien. Il appelle. Pas de réponse.

Il regarde autour de lui : la place est déserte. Sans même en prendre la décision, il se glisse rapidement sous le rideau de fer. On distingue mal dans l’obscurité. Mais peu à peu, son regard s’habitue à la pénombre et il perçoit les silhouettes des chaises en plastique renversées sur les tables et les présentoirs à journeaux surchargés. Attiré par une porte entrebâillée, il se faufile derrière le comptoir. Il hésite un court instant, puis l’ouvre.

Un escalier descend dans le noir complet. Après un rapide regard derrière lui, il s’avance sur la première marche. Il passe la main le long du mur sur lequel il finit par trouver un interrupteur. L’escalier descend à perte de vue. Il s’y engage. Après ce qui lui semble être une éternité, il atteint la dernière marche. Là, l’espace s’ouvre sur une grotte qui, à première vue, doit bien faire la taille du centre commercial. Un immense bassin, remplie d’une eau de la couleur de la Loire, en occupe la majeure partie. Une étroite bande de terre battue circule tout autour, longeant les murs. Il s’y aventure avec prudence, la lumière filtrant de l’escalier s’amenuisant au fur et à mesure qu’il s’avance.

Mal assuré, il fait glisser ses mains sur la paroi humide. Il n’y a rien à quoi il pourrait se rattraper s’il glissait. Après quelques mètres, ses doigts rencontrent pourtant une matière différente. Il fait un pas en arrière et sort son portable pour s’éclairer à la lueur de l’écran. Il est face à une porte d’un bois foncé. Il l’observe avec attention et découvre une inscription gravée dessus : école élémentaire Henri Bergson. Il tente d’ouvrir, mais la clenche est bloquée. Il a beau insister, rien n’y fait.

Il reprend son exploration et rencontre de nouvelles portes sur lesquels il déchiffre d’autres inscriptions : Luxembourg, Tchécoslovaquie, Maison des Haubans. Il s’arrête devant cette dernière porte. Il hésite un instant avant d’attraper la poignée. Il la tourne sans y croire. La porte s’ouvre pourtant sur un escalier qui semble monter à l’infini. Il s’y engage.

Il aurait dû compter le nombre de marches, c’est ce qu’il se dit quand il atteint la porte, en haut. Il la pousse lentement. Il se retrouve derrière le comptoir qui fait face à l’entrée, près de la machine à café. Il sort de cet espace confiné et s’assied quelques minutes dans un fauteuil près de l’accueil. Il est essoufflé, ses jambes le font souffrir.

Malgré tout, il se sent bien dans cet endroit déserté par le jour. Peut-être devrait-il venir plus souvent. Il se lève, encore fatigué mais curieux. Il déambule dans cette maison vide, feuillette quelques livres de la bibliothèque, passe la main sur les claviers des ordinateurs aux écrans noirs, lance quelques balles contre la table de ping-pong de l’espace ados. Il se sent seul tout à coup.

Il se sent seul et il pense à Jeanne. Elle avait dit : si tu veux, on se retrouve demain, à la Maison des Haubans. Je dois passer rendre un livre. Après, on verra.

Il n’y était pas allé. Pas le temps, s’était-il dit. Il est étonné de se rendre compte à quel point ça sonne faux aujourd’hui. Il se sent seul. Jeanne lui manque.

Quand le soleil pointe à l’horizon, il s’aperçoit qu’il a totalement perdu la notion du temps. Il regarde le ciel changer de couleur, le nez collé à la porte vitrée du hall. La journée devrait être belle.

Ce soir, il finira plus tôt. Il passera à la maison des Haubans, chercher un livre. Le lendemain, il ira le rendre et en prendra un autre. Puis le surlendemain, la même

chose. Elle finira bien par venir aussi, elle, Jeanne. Ils s’y retrouveront, juste comme elle l’avait dit. Après, ils verront.

Les causeuses

dispositif de lecture

conception en collaboration avec Delphyne Sterne

Projet porté par Tête de litote - 2008

Les Causeuses est un dispositif de lectures déambulatoire et intimiste. Deux personnages circulent dans la foule et choisissent, à chaque lecture, un à deux auditeurs à qui raconter une histoire écrite autour d’un objet du quotidien. Pour former le premier corpus de textes, cinq objets m’ont été imposés (une burette, une carte routière, une sucette, une brosse à dents, une perforeuse). Les dix autres textes ont été rédigés par Delphyne Sterne et Céline Lemarié. Sont venues par la suite d’autres contraintes, pour continuer l’aventure, telles que Le super héros en plastique, un poisson rouge etc.

Le super héros en plastique

C’est quand même pas facile tous les jours d’être un super héros. Moi, j’en ai ras les baskets de voler au secours du premier venu à la moindre alerte. C’est épuisant de devoir sauver le monde tout le temps, de porter son poids sur les épaules à chaque instant. Des fois, j’aimerais bien pouvoir, je ne sais pas trop, pas forcément partir en vacances, mais au moins... Tiens, m’empiffrer une pizza en regardant un DVD. Un truc à l’eau de rose, un vrai, parce que l’action, les espions, les méchants, ça me rappellerait trop le boulot.

Mais je sais bien que ça n’arrivera jamais. Ça, je ne me fais pas d’illusion. Le seul loisir que je me permette, et ça, quoi qu’il arrive, je n’y manque pas, c’est de découper tous les matins dans le journal, l’article qui relate mes exploits de la veille. C’est mon petit plaisir. Il faut bien quand même que j’en retire un petit quelque chose de tout ce mal que je me donne. Ça, quand je colle la coupure de presse dans mon cahier exprès pour, le monde peut bien s’écrouler autour de moi... Enfin, façon de parler.

Peut-être que je devrais me trouver une sorte de remplaçant, une doublure, comme au cinéma. Un type qui bosserait à ma place au moins une fois par semaine. Je ne sais pas si certains d’entre-nous ont déjà essayé. En tout cas, on n’en parle pas. Ce serait la honte, évidemment. Mais c’est dommage, en fait. Ils auraient pu me donner quelques noms, des gens de confiance, parce que bonjour l’angoisse le premier jour. L’autre pourrait mettre ma réputation en l’air en un rien de temps. Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Je ne peux décemment pas embaucher le premier venu. Il faudrait quand même que je pose la question aux copains. Je suis peut-être bien le seul à encore bosser à plein temps. Ah ! super héros à temps partiel, ça me plair... Oh flut ! mon bipper. Faut que j’y aille !

Un poisson rouge

Julia attend. Elle attend que ça se passe. Elle regarde son frère plonger la main dans le bocal des poissons. C’est toujours comme ça quand on va chez Mamita. C’est toujours la même chose. Il faut être sage. Alors Julia l’est et s’ennuie beaucoup. Son frère ne l’est pas et il ne s’amuse pas vraiment non plus. Il fait tout un tas de trucs pas malins qui lui passent par la tête et ça finit toujours mal. Mamita est toujours fâchée. Elle ne se fâche pas seulement contre lui, mais contre eux deux, en plus. Parce que forcément Julia est plus grande et alors c’est à elle de s’occuper de son petit frère et donc s’il fait n’importe quoi, c’est aussi un peu la faute de Julia. Faudrait savoir, trop petite pour rester toute seule à la maison mais pas assez pour que ce soit pas sa faute si son frère fait des bêtises.

Loulou attrape le poisson le plus gros du bocal. Roméo, il s’appelle. Le plus petit, ce n’est même pas Juliette, c’est René. Roméo et René, ça ne veut rien dire, mais c’est Mamita qui décide. Loulou, regarde Roméo droit dans les yeux pendant un long moment. Il lui tire la langue une ou deux fois.

- Loulou ! Laisse-le tranquille. Il ne t’a rien fait ce pauvre poisson.

Loulou se tourne vers Julia. Un large sourire se dessine sur ses lèvres. Il attrape Roméo par la queue et le suspend devant lui.

- Loulou ! Non !

Aucun des deux ne bouge.

- Loulou, s’il te plaît, repose Roméo. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Mamita sera fâchée. Et puis surtout, René sera très, très, très, très malheureux. Tu ne peux pas faire ça à René. Ce serait méchant. Et puis, pense à Roméo, pauvre Roméo.

Loulou regarde Roméo, puis René, puis sa soeur, puis Roméo à nouveau. Il fait une petite grimace malicieuse en soulevant le poisson au-dessus de sa tête.

- Désolé Roméo.

Il ouvre grand la bouche et...

Histoire de

dispositif de lecture

Projet porté par Tête de litote - 2008

Au printemps 2008, les comédiennes de Tête de litote et moi avons construit une soirée Lectures à domicile. Nous proposions la lecture de cinq textes, dans cinq pièces différentes d’une habitation privée

Lieu commun

Passage obligé. Dedans, dehors. Il entre par une porte. Elle sort par l’autre. Il regarde le plafond, pense. Des fissures ondulent dans la lumière. Il se demande combien de temps encore elles épargneront les murs. Elle entre par une porte. Par l’autre, il sort. Fenêtre entrouverte, il la regarde. Elle s’installe, pieds joints, mains posées sur les genoux. Elle se dit qu’il fait bon dehors. Il se détourne et s’éloigne lentement sans plus penser à rien. Elle jette un œil dans sa direction. Elle murmure quelques mots dont il n’entend que le souffle. Il fait demi-tour, s’approche lentement. Il entre par une porte. Elle ne bouge pas. Il se blottit contre elle, pieds joints, mains posées sur les genoux. Ils ne se disent rien, pensent. Chacun pour soi. Le temps tourne à la pluie. Elle se lève, pousse un mur, déplace une fenêtre, l’ouvre en grand. Elle penche la tête au-dehors, corps dedans. Elle tend la main, paume vers le ciel, compte les gouttes de pluie qui s’écrasent sur la peau. Elle compte, il la regarde. Ils ne se disent rien, pensent. Le temps reste à la pluie. Elle ferme la fenêtre, sort par une porte, son odeur dedans, ses pas dehors. Il ne bouge pas, écoute. Les pas s’éloignent, s’éteignent. Il se lève, entrouvre la fenêtre, se penche. Tête dehors, corps dedans, il crie. Elle se retourne. Du coin de l’œil, celui de l’un, celui de l’autre, leurs regards se croisent. Il referme la fenêtre. Elle fait quelques pas vers lui, s’arrête. Il ne la regarde plus. Elle avance encore. Elle entre par une porte, il sort par l’autre. Elle s’installe, pieds joints, mains posées sur les genoux. Elle se souvient, frissonne. Il entre par une porte. Elle se lève. Il s’installe, pieds joints, mains posées sur les genoux. Il imagine, frémit. Elle sort par une porte, entre par l’autre. Il rit. Elle se blottit contre lui, pieds joints, mains posées sur les genoux. Le temps change, risque une éclaircie. De bouche à oreille, ils se disent.

Parfois, il y en a même pour dire que la terre est ronde

lecture imagée

Projet porté par Tête de litote - 2006/2008

Dans le courant de l’année 2006, j’ai demandé à plusieurs personnes de me donner un mot, une phrase, une idée, un sentiment, en contrainte. J’en ai tiré des textes que j’ai redistribués à chacun pour qu’il en fasse une image. J’ai donné un titre à cet ensemble, Parfois, il y en a même pour dire que la terre est ronde, qui est lui-même devenu un texte qui ferait écho à tous les autres. A partir de ce matériau, avec les comédiens de Tête de litote, nous avons construit une lecture qui a pris différentes formes selon les circonstances.

Parfois, il y en a même pour dire que la terre est ronde

Ils me font rire. Le plus drôle, c’est qu’il y en a pour les croire. Mais moi, je sais bien que le matin, quand je me lève et que j’ouvre la fenêtre pour chasser la nuit, il n’y a rien d’autre à l’horizon qu’une longue ligne plate à perte de vue. Oh, je sais, ils diront que c’est une question de recul. Si ça les amuse. J’ai essayé. J’ai fait quelques pas en arrière. Peut-être deux. Ou trois. Ma chambre est petite. Ça n’a rien changé. Toujours cette ligne plate à perte de vue. Oh, je les entends déjà, dire que ce n’est pas de cela dont il s’agit, que ce ne sont pas trois pas en arrière qui suffiront. Ils ne manquent pas d’air. Ils voudraient m’envoyer dans les nuages, haut, très haut dans le ciel jusqu’à poser mes fesses sur une étoile. Et là, d’après eux, je comprendrais. Comme si c’était si simple. Ils disent que la terre est ronde. Très bien. S’ils y tiennent. Mais alors, ça voudrait dire qu’on peut en faire le tour. J’aimerais bien voir ça, le tour de la terre, le tour du monde. Ses hauts et ses bas, sa multitude, ses peut-être et ses pourquoi, ses jamais, ses on verra ça demain. J’aimerais bien voir ça.

Ils disent que c’est quelque chose. Pour une fois, je veux bien les croire. D’ici, c’est vrai, on ne voit de la terre qu’une longue ligne plate à perte de vue, mais le monde, on l’entend. Je l’entends aller et venir, de ma chambre trop petite. Je l’entends vouloir, donner, reprendre, croire et se tromper. Je l’entends promettre, promettre encore et pourtant mentir, encore. Je l’entends le monde, et ça ne me dit rien qui vaille. Ah non. Ils peuvent le dire, le répéter, le crier. Il peut même y en avoir pour les croire. Je sais bien moi, une fenêtre ouverte et trois pas en arrière dans ma petite chambre suffisent, je sais bien que ça ne va pas tout seul.

Alors, quelquefois, le soir, quand le soleil s’éteint, je vais m’allonger sur la longue ligne plate à perte de vue, là-bas, à l’horizon. Je ferme les yeux, je me bouche les oreilles et je crie. Je crie à la face du monde ce que je pense de lui. Et à chaque fois, presque à chaque fois, quand je retire mes mains de sur mes oreilles, il y a quelqu’un pour me répondre qu’il pense comme moi. Parfois, ils sont plusieurs. Je crois même, qu’ils sont de plus en plus. Alors, je regarde la lune me sourire, de si loin, et je lui murmure que tout ira bien, peut-être. Alors j’y crois, parfois.

Ouvrir

Se lever un matin, en claquant les portes. Regarder dehors pour sentir le temps qu’il fait, sortir. Se poser là, sous le ciel de tous les jours et attendre. Regarder la terre tourner, trop vite, pas assez. Et puis changer d’avis. Revenir vers dedans, fermer les portes. Attendre, trop longtemps, pas assez, jusqu’à sentir le renfermé, le trop petit. Attendre encore un peu, un autre matin, et à nouveau se lever en claquant les portes. Sortir sans être sûr de quoi que ce soit. Faire un pas en arrière, un autre de travers. Ne pas tomber ou presque. Sans être sûr, et pourtant, comme poussé par un courant d’air, faire un pas en avant.

Comme un poisson hors de l'eau

Parler d’amour quand il fait froid. Ne plus y penser l’instant d’après. Ouvrir un livre par la fin. Et puis, comme ça, sans prévenir, ne respirer qu’une fois sur deux. Il y aurait tant à faire. Vieillir avant l’âge, en oubliant tout, parce que c’est mieux comme ça. S’écorcher le front contre les murs, sans saigner. Et puis, préférer changer d’air comme de chemise. Tant à faire et pourtant, ça n’y changerait pas grand-chose. On serait toujours en vie, le souffle coupé, la tête à l’envers. Alors, fatigué de tout, il faudrait revenir en arrière, se secouer les écailles, s’aérer les branchies, suivre le courant, de temps en temps. Comme un poisson hors de l’eau. Comme si, finalement. Et puis, un matin, sans même y penser, préférer reprendre la route.

A chacun sa légende, à chacun son zoo

Parce que rien, rien ne me ressemble. Jeter tout. Peut-être par les fenêtres, peut-être pas. Casser les miroirs et les remplacer par autre chose. Trois fois rien. Un chemin de traverse qui n’en finit pas, jamais, mais qui croise ta route, finalement. Autre chose. La couleur de l’hiver, quand tes yeux s’ouvrent sur le matin. Les traces de ton souffle qui se pose au creux de mes hanches, quand tu dis que ce n’est pas trop tard, pas encore. Autre chose. Le jour d’avant, quand nos mains se mêlaient encore dans un murmure. Casser les miroirs et les remplacer par autre chose. Des idées, folles. Parce que rien. J’inventerai tout.